新郷土 秋祭り今昔(上)より

我観・唐津おくんち 市場直次郎

私が唐津に住んでいたのは、終戦後の五年間・昭和二十六年四月から三十一年三月-に過ぎないのだから、編集子の期待されるような記事は、あるいは出来ないかも知れないが、唐津の祭りについては、私なりに深い印象をもっているのと、ちょうどこの時期が、戦争の痛手から立ち直りつつあった時ながら、今日のような観光ブームには至らなかったのだから、古いしきたりを存していたので、やはり書き留めておくことも無用ではあるまいと、ペンを執った次第。

わが家に、今は廃物同様になって蔵いこまれている大皿が数個ある。大は口径五十数糎、小といえども四十糎という壮大なもので、有田の錦手や絵唐津のものなどとりどり。唐津焼だけは時折水盤代用に使うのだが、これには「唐津くんち」の思い出がつきまとう。総合制時代の唐津高校の校長になって赴任した年の秋、名に負う唐津くんちを迎えることになって、この土地の慣習を承るに及んで、同僚諸君におどかされたのは、いわゆる「三月(みつき)倒れ」のこと。戦後も二十六年ともなれば、食糧難は一応克服できて、平和ムードがみなぎり出した頃とて、各地のお祭りも復興気分華やかに繰り広げられるのだから、唐津あたりでもお他分に洩れない。とにかく景気よく押しかける客人たちにおもてなしの料理と酒の準備が、家庭では急務というので、まず盛りつけ用の大皿をと、新古とり集めて買い求めたのが、前記の品々であった。料理は家内の徹宵の手作りで間に合わせて、祭りの当日(十月二十九日)を迎えることになったのである。

おくんちはお供日などと書くようだが、民間では秋祭りが各部落毎に九の日に行われる慣習だから九日(くにち)なのだ、などと説明する。東西松浦地方では、この日、親類縁者を始め、知人・顧客を招待して饗応する習慣がある。それも生活改善の運動で小規模になったらしいが、昔は通りすがりの人たちまで上り込んだらしく、飲み放題の無礼講が、三月倒れの俚言のもとであるようだ。

唐津祭りの本体は、いうまでもなく唐津神社の神幸祭で、城内鎮座の本社から西の浜のお旅所まで神輿の神幸があり、西の浜での祭典には各町内から繰り出す壮麗な十五台の山笠が参加勢揃いをするのだから、全く壮観を極める。唐津高校の西校舎(今の唐津西高校)は、神幸地の隣なのだから、早朝からの山笠囃しで生徒も先生もそわそわと落ち着かず、授業を切り上げなくてはならなかった。その頃の神幸地は、明神台といって、学校隣接の砂山で、この辺りは吹き上げの浜とて、北風にあおられる砂嵐がこの山を積み上げ、校庭になだれる始末であった。実はこの砂山にも思い出の数々がある。西校舎の前身は旧制の唐津高等女学校で、運動場の狭小が教育上の欠陥であったので、その拡張のためにこの砂山を切り崩そうという案が出たのだが、何にせよ、唐津市民の崇敬する明神様のお旅所だからというので行き悩みになって、私ども当事者は大いに困惑したことであった。

ところが、幸なことに、明治十六年に富野棋園という人の描いた「唐津神祭列図」が発見されて、往年の神幸地はこの砂山ではなくて渚に近い砂浜であったことが明らかになり、攻めて海岸にそれを復原することになって、ようやく校地拡張にもメドが立ったのである。

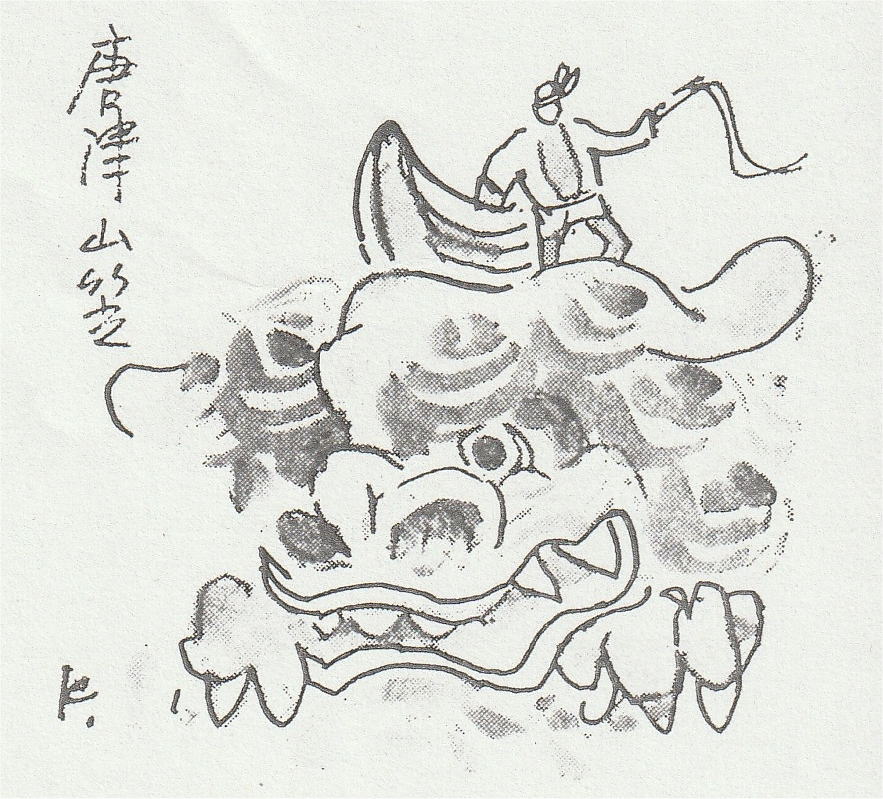

もう有名な山笠のことについては、多くを記す必要はあるまい。調査記録としても、故飯田一郎氏の労作が佐賀県文化財調査報告書の第八集として纏められていることであるし、もう何回となく、中央、地方の出版物に紹介ずみである。とにかく、京都の祗園の山鉾や飛騨の高山祭りの山車などとともに全国的に著名な祭りの花であることに間違いなかろう。

さて、二十六年の秋、私にとってはじめてのおくんち主人役の結びを記しておかなくてはなるまい。一言でいえば、成功だった。いうなれば、祭りの中に融け込んで、主客ともに歓を尽くす。酒と食とがこれほどにその効用を発揮して、すべての隔てを無くし、一切を融合させるものだということを、現実的に知らせてくれたことである。由来、佐賀県下でも唐津ほど明る

く開放的なところはあるまい。そこでは土地の者と他所者との区別はほとんど感じられない。

あのおくんち当日、私の家に上り込んだ人たちは、同僚、その知人、そのまた知人、それに山笠洩きの男衆たちといった具合で、その相手をしているうちに、私もまた連れ出されて、他の家々に上り込み、飲むほどに、酔うほどに、深夜帰宅した時にはほとんど前後不覚、自分自身が神様にでもなったような気分でクダも巻くしダダもこねたらしい。ただこんな功徳の他にはそれだけのしわ寄せもあって、三月倒れの痛手も相当こたえ、それが癒らぬうちに、正月を迎えなくてはならなかったこと。その遺物が件(くだん)の大皿なのである。−今日の唐津祭りはどんなに変化していることか。(九州女子大学教授)

当用漢字には、何かと不便なことが多い。政府の思想統制の一環ではないかと、カンぐりたくなるくらい。「笠」という漢字が使えないのも、シャクである。唐津供日(くんち)に町を練る豪華な山がさは「山笠」といきたいものである。が「笠」が使えないから、しかたなく「山がさ」。

二、三年前、山がさは「ひき山」と呼ぶことに改められた。「笠」が使えないための、唐津市民の苦肉の策と思っていたら、さにあらず。昔、「ひき山」と言っていたからだそうな。

で、昔のことをちょっぴり「唐津市史」から拝借すると、すでに寛文年間からご神幸があり約二百年前の宝暦十三年(一七六三年)土井氏の治政時代に、唐津惣町から唐津神社に傘鉾山が奉納された。各町の火消しが、おみこしのお供をして、西の浜までかついだという。二年後に、大阪住吉宮のと同じおみこしが新調された。

水野氏時代に、かつぎ山に車のついた「走り山」に変わった。江川町の「赤鳥居」を先頭に以下本町の「左大臣」「右大臣」、木綿町の「天狗」、塩屋町の「仁王」、京町の「踊屋台」など。これらはいわば、唐津山がさの前期。

小笠原長泰治政の文政二年(一八一九年)刀町の年寄石崎嘉兵衛が、お伊勢詣りの帰途京都の祗園山がさを見て、大木小助らと「赤獅子」を作ったのが、後期、つまり現在の山がさのハシリである。以後、各町が相次いで製作、奉納した。一台の山笠は、当時の金で千五百両から二千両前後。大金である。今は塗り替えだけに百万円は軽く飛ぶ。当時の町民経済の興隆ぶりを、もってうかがうに足りる。がこの経済力はあくまで一部特権的商人のもので、一般町民は慢性インフレによる生活難にあえいでいた。

明治九年までには、各町に十五台の山がさが出来た。しかし二十二年ごろ、紺屋町の黒獅子がこわれて姿を消し、今では十四台になっている。

ところで、おみこしのすぐ前を行く山がさ−先山という−は、江川町の蛇宝丸と、水主町の鯱(しゃち)とが、一年交替である。これは、明治九年の一騒動に基づいている。

この年江川町が水主町より早く目録を奉納したが、水主町は本塗りしない鯱を、江川町より早く奉納した。そのため、どちらを先山にするかで、全町十五力町が七町と八町に分かれて大論争。結局、大石町の天満宮宮司が仲に入り、「両町隔年に前後致様取極め」た。本町の「金獅子」山がさのすぐ後ろに、天満宮のおみこしが随行するのは、このときの〝記念″である。

明治十三年、日照り続きの年。唐津の町では山がさを全部西の浜に並べ、七日間鐘太鼓で雨ごいしたが、雨はこなかった。とうとう魚屋町の古い山がさからタイをはずし、海に泳がした。雨が降ったかどうは、市史にはない。さまざまな伝統を負って、唐津山がさは生き続けている。十月末の唐津供日は、唐津っ子にとっては、郷愁の源泉である。

東京の友人Yは、例年十月末になると、会社の有給休暇をとって、必ず帰って来る。そしてハッピを着、ねじりはち巻きをして山がさをひく。

Hはこの日、釣りざおを持って海へ行く。酔客乱入する家にいると、キリがない。お客の接待は家人に任せて、ひとり舞鶴公園裏でゆうゆと糸を垂れる。

〝三月倒れ″つまり、供日のあと三カ月間は食うにやっと、というほど豪盛な酒食を準備する唐津の各家庭は、だから、お正月以上の出費をちっとも苦にしない。しごく当然と考えている。

唐津神社総代であった私の父は、卒中で倒れたあと、山がさの後ろについて、道のりの半分を歩いたと自慢げであった。唐津んもんにとっては、山がさは全生活の規矩準縄なのである。

しかし、時代の波はひしひしと押し寄せて来る。ことしから、山がさは十一月三、四日の両日、町を練ることになった。これは二百年来の大改革である。従来十月二十九、三十日なのであるが、これでは見物人が集まらない。土、日曜にすべし、という意見が出始め、結局、十一月三日の文化の日を利用することになった。もっとも唐津神社秋季例祭は二十九日である。お祭りの観光資源化は、あながちレジャー時代に相応しなくもない。

ことし八月二十日夜、山がさの幕洗い行事が松浦川で盛大に行なわれた。山がさのある十四町の二百人が十五隻の屋形船に乗り込み、舞鶴公園から松浦川をさかのぼった。唐津供日の前奏曲的な行事であるが、これは実は町田川で行なわれていたもの。市内を流れる町田川が、半ばドブ川と化したため、松浦川に変更された。河川の汚濁化は、都市発展過程の必然悪であるらしいが、こうしてお祭りの形態までも変える要素を持っている。

山がさを見慣れた方はお気づきかもしれないが、おみこしは軽四輪トラックの上に鎮座ましますのが、近年の唐津供日である。このおみこしかつぎは、唐津神社氏子の住む神田地区などの百姓がきまりであったが、近年の人手不足はついに伝統のおみこしかつぎを文字通り放り出さざるを得なくなった。無理に出るには日当が安過ぎる。かといって、若い者はいやがるし第一足りない。日本農村の過疎現象は、こうして軽四輪トラックの登場を余儀なくさせた。

山がさひきそのものも、昨今は老人に子供が多い。せいぜい壮年の四十男が、引っ張って廻る。二十そこそこのイナセな若衆が少なくなった。

お旅所−山がさがおみこしとともに休憩する西の浜の「明神台」にも、今は大成小が建ち家やアパートが建ち、海の見えぬ殺風景なものに変わった。 これは都市過密化の余波である。もっとも、ずっと以前はお旅所は今の唐津西高の真裏であったという。今では住宅街。お旅所だった名ごりに、道の右側にホコラがある。当時は山がさが勢ぞろいすると、各町内ごとに山がさの後ろに幕を張って弁当を開いた。直会(なおらい)といって神人共食の神事であったが、戦後はこれも姿を消した。今ではカメラマンがパチパチやるか、子供が太鼓を乱打するぐらい。

町を練る山がさの後ろ、おみこしに続いて唐津神社宮司が随行する。私の記憶にあるのは、いかにも神官らしい荘巌な表情の戸川宮司が、白馬にまたがってゆったりと手綱をとっておられた。ぴんと張った八の字の白いひげを、今でも印象にとどめているが、この宮司もすでにない。

唐津神社参道にずらりと並ぶ露天は、母とともに幾度も見物したものである。昨年、母を誘ったが、母はしかし「もう、たくさん」と言った。母の年も七十を越している。唐津供日は男の祭りである。

唐津の女性たちは、供日の二、三日間は、ほとんど家にカン詰めである。ごちそう作り、来客の接待、酔っぱらいの介抱。一部特権的商人による人為的発生起源を有する唐津山がさは、やはり、男尊女卑的な側面を残しているようである。女性優位をうたわれる現代、今少し時間をかせば、三月倒れの供応は影をひそめ、女性が町に出て夜店をひやかし、男は家でカンぴん

のセルフサービスを始めるかもしれない。お祭りには経済的階級性がつきものであるから。

ことし、文化の日には、わたしはやはり唐津に帰り、山がさを見るであろう。父は三年越しくくりつけられている病院のベッドから、かすかに山がさばやしを聞くであろう。あるいは最後のはやしになるであろう。

Yはやはり東京から舞い戻って来て、「せっかくの連休に」とぼやくかもしれないし、Hは舞鶴公園裏に逃避するであろう。山がさひきの若者は、また一段と少なくなるであろうし、おみこしはやはり、軽四輪トラックに乗らなくてはなるまい。

お祭りは変わって行く。お祭りをわれわれが喜ぶのは、楽しみの記憶を増すからであるが、形態が変われば思い出を引き出すカギは失せる。お祭りのひなびた形が薄れるのを、だから私たちは憎しむのである。

「玄海派」同人

佐賀新聞社文化部長